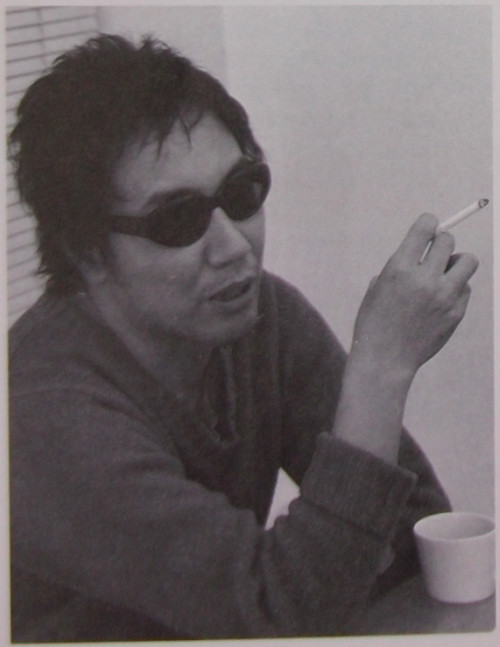

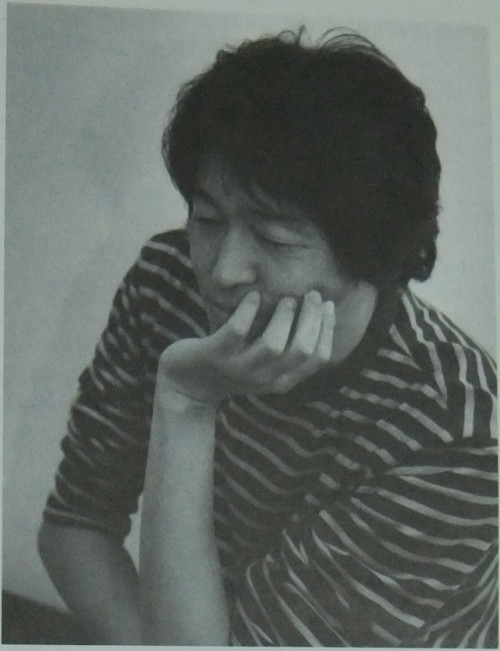

金村修×尾仲浩二 对谈 (2002)

进行:富田秋子(编辑)

辣口兄弟对谈

——狂扁年轻人

富田——首先,关于最近搞摄影的年轻人……。

金村——布展方面考虑的比较多。大概是受现代美术的影响吧,特别将究布展。虽说摄影家在这方面没什么成功的例子。

富田——据说现在流行拍风景(landscape)。

金村——德系摄影吧。

富田——他们倾向于拍那种在白墙上展示起来漂亮显眼的照片。想在美术馆的空间、画廊的白墙等这类白色立方(white cube)似的地方做漂亮的展出。

金村——嗯,那种看起来在绘画上也可成立的照片。但考虑到装置(installation),其实要把单独在绘画上成立的照片排除掉,而把一般的照片一股脑的贴出来,额装成一排。

尾仲——鈴木清先生很厉害。

金村——他胡搞乱搞。

尾仲——看过他的(展),别人的只觉不过如此吧。

金村——确实很厉害。他那个人,有时会把单看就很猛的照片垫下面。

尾仲——叠好几层,还可以摸的。制作时有缜密的设计图吧?

金村——我那时常帮他搬照片。制作前期确实会用设计图,但做着做着不知什么时候就开始乱搞。最后回过神,东西已经不成样子了。他做模型的,当时看真是漂亮。不过实际做出来……咦?怎么成这样了?

尾仲——现场主义。

金村——谁让他每天修改呢。

富田——但展出前果真会做模型咯?

金村——也许他有一部分考虑是,先正正经经做出一个标准(standard)的东西,然后把它毁掉。

尾仲——摄影展开始前我会特别乐在其中。琢磨着搞些花样,明信片之类的。一旦开展,就觉得,哎呀就这样吧。然后每天还是要去换照片。

金村——比如每天少一张。到闭展那天就没有了。

富田——那样被过度解读的。比如最后那张照片是不是有什么特殊含义。

尾仲——虽明白那种乐趣,但只要还没真那么搞,我是打算全部相同的尺寸、格式,排一横排了事。

金村——以尾仲先生的身高,画框位置显得稍低一些……。

尾仲——若是自己看是要再高一点。考虑到低了采光少,而且姿势有点像窥视,心想或许观者的感情能一下子投入进去。

金村——我布展时高度会上调。身高178cm左右可以看的程度。

尾仲——有意让它采光。

富田——有些人布展故意给观看制造障碍,那种展览,看照片看不进去。

金村——比如maker gallery,一上来就是作者的文字。

尾仲——有的还做成张帖画(pinup),按钉(pin)弄成红的,要么是闪闪发光,很碍眼。

金村——啊啊那个还是省省吧。

富田——如果与作品本身相契合,自然没问题,但其实相当多的展只是出于想试一下看的心态。展览的形式本该是配合作品嘛。我想,这方面能否把握好直接关系到作者是否真正理解了自己的作品。

尾仲——随机(random)排列的展最难。一旦有意识地“随机”,就完全弄不好。

金村——原美樹子小姐很厉害。可能每晚都在家琢磨。

尾仲——看着倒不像那样的人。

富田——有很多人从拍照到冲洗都尽到了力,却把其后的展示发表(presentation)看的太简单。

金村——摄影家很小看发表的。不过这一点有好有坏。现代美术的展示发表已经很完美了。但我有时觉得不以为然。而且有的人是只靠发表。这个挺有意思。尤其日本的摄影家,完全不做展示发表。

富田——每天都有年轻人拿照片来给我们看。有时间就会看看,而经常从发表就能看出那人的姿态,并且看的时候会被其发表所左右。自己好不容易做出的作品嘛,比如你要粗粗(rough)的展示给别人,就该对“粗粗的展示给别人”这一点有清楚的意识才好。

尾仲——我那时直接把照片放在相纸盒里。

金村——我也是。最开始参加群展时要自己带照片去,觉得只不过是授课的延长么,就直接塞到ILFORD盒子里带过去了。结果发现大家都很认真,还衬了卡纸的。只有我用ILFORD盒子,还画着小猫的图案,心想,这下完蛋了。

尾仲——有时觉得那样反倒是种纯真。

富田——其实用盒子装挺好的,就直接看照片。要是不伦不类的归个档什么的,有的还……。

金村——有的用彩色复印做成画册。

富田—这种挺多呢。如果作者本人真觉得彩色复印的颜色、质感可以用,那倒还好;但都说是因为没钱。

尾仲——意思是其实颜色不是这样的——。

富田——那想要我们看什么呢。

金村——那种人是多面手啊。有彩色复印,有原版照片,带着5种样式任您选。

尾仲——到底要人怎样呢,拿那么多。

富田——那些人大多不清楚自己好在哪里,希望能帮忙挖掘一下。

金村——挖掘又不是编辑的工作。

富田—想做什么连自己都不知道,实话说我们也不知道啊。

金村——看一次收一次费怎么样(笑)。

富田——有些人比较有劲头,而且跟我们说以后的新作品也请过目,这样的人我会看的。心里会期待这些有进一歩目标的人也许能找到自己的风格。

尾仲——但那种过了半年就完全变样的也不太好。

富田——半年太短了吧。

尾仲——一年、两年都不够啊。

金村——我做学生时,有一回把照片送到某个画廊,那儿的人说,“这里是现代美术”;我心说原来如此——!现代美术跟摄影没关系的啊”(笑)。

尾仲——自己送过去啦——。

金村——嗯,想找个好点的地方办展啊。

尾仲——确实。得自己寻找突破口。如果大家都凑在一起按同一个标准来,那肯定不行。别人没做过的事有很多嘛。大家都在做的事我就不去做,单是做出这个决定就很不一样了。

富田——外国的摄影师摄影家好像把展示看的特别重,似乎很讲究这个。

金村——他们还有讲话练习的。Becher派,讨论会什么的。一直在讲自己的摄影是什么。听的够够的。给人看照片前法国人要先讲上30分钟话。这个意义上讲,直接摄影(straight photo)要削弱了吧,肯定动过手脚。

富田——直接摄影这说法挺吓人的。

金村——乍看被称为直接(straight)的那些,并不直接;否定直接摄影的那些,反而很直接。因为他们相信原样再现是可能的。而所谓直接摄影是不相信再现的。

尾仲——摄影不是用于再现的装置。完全两回事啊。

富田——这个意义上,数码相机什么的渐渐普及……。

金村——那只是对数码相机可以和肉体直接相连的幻想罢了。也可能有另一种“会拍出我所预期的那样”的幻想。

富田——那是为什么呢?因为没了成像这个工序吗?

金村——因为过后能修正。搞美术的人极其羡慕摄影的最基本的一点不就是一次性嘛。没法修正,不可能重来。类似失败了就是失败了,之类的。数码的话可以事后随便调。

尾仲——在那个意义上(不可能重来的意义上)所谓失败的照片就是不存在的啊。“没拍到”也是摄影的一部分。

金村——反过来积极于这种失败的就是铃木先生吧。摄影就是失败,失败乃是权利之类的。

尾仲——从森山先生那儿来的。

金村——现代美术家里面摄影的那些就很直接(straight)吧。他们觉得自己“拍到了”。像尾仲先生或我那样乍看让人感觉直接的其实根本不直接啊。

尾仲——其实相当扭曲呢(笑)。

金村——我觉得美术家反而直接。他们是在可以很好的传逹的意义上使用相机的。尾仲先生的照片就不是相机所能拍到的。乍看直接但其实很复杂。

富田——不过我觉得摄影,不是有那么种紧张感吗。有种似乎不得通融的地方。

金村——自己的这张照片是成功还是失败,没个10年时间是没法知道的。

尾仲—比如后来会想“当时怎么选了这个呢”。

金村——事后会觉得那张挺一般的,纳闷当时怎么没选另外这张,等等。

尾仲——没办法,当时看不见嘛。最近我在做回顾(过去淘汰掉的)旧照片的系列,觉得即使不是自己拍的也无所谓了。选20年前的照片,和看别人拍的照片并由自己来筛选和发表,可能也没多大区别吧。

金村——这就是所谓“拍摄”这个苦工似的作业和“筛选”之作业的区别吧。

尾仲——什么是现在所能看到的,很重要啊。再就是它是否有意思。对于看的人来说也是。10年的事没人能知道啊。

富田——是否自觉很重要,不经意拍下的照片跟自己选择着拍下的照片有很大区别。

金村——只不过摄影家的话更多是不经意拍下的。

尾仲——反而是那些不经意拍下的,自己心里到底能多大程度上对它们进行选择。

金村—因为“不经意拍到”是对自行制作的一种批评。

尾仲—在自己平素一直在拍的东西里,会有异物混杂其中。一般来讲就算自己觉得有趣但因为怕被批评为失败所以不能拿给老师看。我们则不是,我们会特意把那些拿给别人看,说“这个不错吧”。结果时不时有人会真觉得很不错,然后就可能朝那个不同的方向拍出别的东西。

富田——是自己要把它展示出去,而不是盼着侥幸得到别人的赞赏。

尾仲——照片若不给人看就没法成立。不给人看,就完全没存在的意义了。我所想的是怎样才能把机会赋予那些照片。这种画廊活动(回顾旧照片的活动)就可以在这上面小试牛刀。如果无聊,那做一次就停掉;如果反响有趣,就可以转为滚雪球让它越滚越大。在画廊这种作业是可能的。

富田——真希望人们能多珍惜那些异物。现在更多的是先有一个既成的流行风格在那儿,然后模仿它来构成自己的照片,觉得只要延着这条路走就大致能说通,感觉他们是一开始就想要自圆其说,成为优等生。

尾仲——是不是太想得到答案了呢。

金村——他们会问答案的。像是“怎么样才能卖的好”之类的问题。问经纪人去!我也想知道呢(笑)。

尾仲—那你先买点好了。

金村—就跟他说“你先买100张再说”。

富田——真的会问怎样能卖好呢。

尾仲——他们觉得你卖的好才会问你,我的话没人问的。

富田——卖的好指的是,作品卖的好呢,还是名气?

金村——嗯,年轻人在这方面有点混乱。名气卖的好跟有钱入账实际不是一回事。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

作家早已对被摄体感到厌倦。如果拍的人觉得新鲜,那看的人一定觉得无聊。(金村)

爲什麼非要亞洲(アジア)呢。柳树下有50条泥鳅来着。(尾仲)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

尾仲——话说,金村先生最初是用35mm吧。

金村——是啊,到底是摄影学校。

尾仲——然后是makina67。

金村——这件事吧,当时我在鈴木清先生班里搞过街拍。结果没那天赋。在铃木先生的建议下,就试着换了6×6。结果铃木先生是耍我的,说“你真换6×6啦”,“从今天起就叫你小六吧”。这一年就是被叫小六过来的。嗯,到了第二年,开始用6×6拍城市,本打算就用6×6进研究科,这时候相机放在学校就被偷了。禄来,11万。禄来的取景器是朝下的,很舒服啊。但再买个一样的又有点傻,就换成6×7。发现这不是直的吗。当时的感想是,啊,我是水平站着了,可以直接看这个世界了,不用一开始就道歉了,真是爽啊。后来,偶尔得些夸奬,那6×7就这么用下去吧。不过尾仲先生最后是用了35mm拍风景哈。已经不用8×10和4×5了吧。

尾仲——没兴趣啊。

金村——我在基本意义上也都无所谓。谁知道呢。相机换了照片就会变啊。

尾仲——过去用过50mm,也买过28-200变焦出去旅行,虽说照片都没留下。也拍过一阵子反转片。《Tokyo Candy Box》也是,几年前在6×9里塞反转片拍了一年左右。哪儿都没发表过,但几张挺有意思的在脑中挥之不去。就想,怎么弄一下呢,后来有彩色成像机时就试着弄了弄,也不是一下子就开始的。

金村——真是有段过程呢。

富田——可能单纯是看的一方的自我中心(ego),但我觉得,对于作家一方,烦恼,就是他们的工作,即便不限于摄影。

金村——但是烦恼是很傻的事啊。只有脑袋不好使的人才会烦恼的。这家伙明明脑袋不好使,干嘛还要用脑袋思考呢。

富田——哦不,脑袋以外也算啊,比如心中的烦恼啊,作作品时的反复试错什么的,等等。当然作作品的本身也很重要。

金村——那肯定,所谓艺术家是要24小时不间断的死锁(dead lock)的。走投无路啊。若拍到了那真是赚大了的感觉。

尾仲——拍下了就不得了。

金村——不过也会想干嘛老这么死锁呢,偶尔就不能拍出些极品么。

尾仲——基本没有。

金村——没有。不经历那种只能面壁苦思的过程是不行的。年轻人没经历过那些,所以无聊啊。希望难道不是一直存在吗?我们难道不是相信摄影的吗?什么啊,摄影可不能相信。恶心死了。

富田——要说不烦恼,还真不敢相信呢。

金村——即便是假装没烦恼。

富田——话说您在国外活动的机会也挺多吧,在国外跟在日本应该不一样,这方面的意识有否不同?在国外会拍照片吗?

金村——出去旅行不带相机。在国外絶对不拍的。

尾仲——我喜观纪念照,会带相机。但国外完全不行。拍的基本都是观光照。

金村——去国外拍若没一定程度的概念(concept)就很困难;我想尾仲先生也会同意说,我和他在基本意义上是没什么概念的。拍的本来就是无概念之处。那国外就很难啊。

尾仲—不然就成了《我的旅途》似的感觉。已经不想搞了。

富田—拍那種的有很多是所謂去亞洲(アジア)流浪回來的人。

尾仲——很多。为毛非亚洲不可呢。

金村——最操蛋。我是絶对不想去什么亚洲的。那不就是帝国主义么,用老一点的词汇(笑)。

尾仲——一方面可能也是廉价吧,嬉皮时代就有“去印度!”的说法。也就是那儿吧。

金村——学生会带过来呢,春假之后。

尾仲——然后交流各自的旅行记录。

金村——一定是什么《love and peace》、《war is over》之类的。

富田——老实说,他们是亏了。那些东西大家都拍,谁拍出来都是那样。景色特征太明显了,摄影上再怎么下功夫也会被景色牵着走。

金村——日本国内也有这种。热海和冲绳。很奇妙,无论谁拍都会很好。热海和冲绳的照片没见过拍的不好的。

富田——在这意义上说,很危险啊,亚洲。

金村——瞧——,有够脏吧,之类的。

尾仲——柳树下面有50来条泥鳅呢。估计那之前别人已经见过30条的时候了。他们觉得早年去过亚洲的人对后去亚洲的人很严厉。

金村——再就是能不能日常地拍。每周能去2次吗。

尾仲——对,得考虑能否更频繁地拍。有人刚跟我说中国挺有意思去中国拍了正被拆毁的街道。不针对哪个具体的人,最近这种人很多啊,我心说浄他妈扯淡。你算老几啊。

金村——我决定拍都市,就是因为日常生活中总去新宿,每天都去。当时是学生,每天都要拍照,就想,每天都能拍的地方是哪儿呢。所以说,当时若住在东北估计就拍东北了吧。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

新东西最初一定是被拒絶的。不被拒絶的新东西多半没戏。(尾仲)

我啊,对年轻人没兴趣。年轻人,多恶心啊。(金村)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

富田——尾仲先生想要拍彩色是有怎样的契机呢?

尾仲——冲洗某张照片时一下子就明白了,今后自己想要怎么样印(print)。当时心里想,“咋办,我弄出这种东西了”。因为那之前一直觉得摄影就是黑白。不过黑白就那么果断放弃了。觉得彩色更有意思。也可能单纯由于是新接触到的这种作业。

金村——尾仲先生的水的照片很好啊。森山先生也有挺多水的照片。

尾仲——不过,那类的,途中不知什么时候起森山先生就不让拍了。旅途照片的时期,早在70年代,像柳沢信先生、北井一夫先生等应该有不少人我们受其影响,但不知什么时候起就开始被否定了。说不应该把情绪带入照片。拍风景呢,说是不能有鸟在飞,鸟是情绪。当然,逆光肯定不行。

金村——我的那么个时候,号数必须是2号,必须顺光,必须不能倾斜,之类的。

富田——这个才像直接摄影的定义啊。不能有鸟在飞是蛮好笑的。

金村——有很多呢。不能有车在跑什么的。

尾仲—还有,不能有狗,不能有猫,不能有小孩,不能有老奶奶,不能有背影的女人。

金村——不能有牌匾。

富田——那不没东西可拍了吗。

金村——就在那(范围)里面拍呀。

尾仲——结果有时结论就是不拍乃是最幸福的。如果不从中作出反抗。

金村——过了那个坎,倾斜了,就很爽啊。“老子也他妈的倾斜了”之类的(笑)。

尾仲——然后逆光也他妈拍了。

富田——虽有那么些限制,可在其中到底还是想这样(以自己的方式)拍,有这种过程比没有更好啊。

金村——我第一次展出时(照片)都是笔直的,到第二次就开始咔咔倾斜了。实在是太爽,倾斜。到第三次再冷静下来也没多大意义了(笑)。

尾仲——不过摄影学校不是会教一些基础吗。尼康FM2配50mm镜头,标准成像,印8×10,人家说什么“不错呢,你拍小孩拍的很好呢”,自己就一直信以为真。那些人真是让人不敢相信。那你自己想做的是什么呢。

金村——嗯,教育啊,训练场地吧。

尾仲——不光是摄影学校老师的问题,就是说对于教授的东西必须要超越它。嗯,必须要彻底打碎个稀巴烂。为此,有时必须要做出跟所教的完全相悖的东西才行。

富田——否则看的一方也会觉得没意思呢。

金村——铃木先生的话他只许人做标准(standard)的东西。跟他说想拍彩色照片,他说那先复印成黑白的,如果真的好再说。

富田——反而是先有这样一个束缚,才比较容易找到自己的风格(style),或者说那种无论如何也要从中挣脱的感觉。

金村——不过我觉得看尾仲先生的照片而有所误解的人挺多的。说什么拍的真自由,真好,之类的。

尾仲——因为是有意做成那样的嘛。

富田——尾仲先生的(照片里)有种距离呢,与被摄体之间。

尾仲——喂——(笑)。

富田——不过并不是连声音都听不到的距离嘛。而仔细看会发现那边有只狗,但絶不是会靠近的距离。

尾仲——小时候被狗咬过(笑)。

金村——受谁影响呢?果真是美国那边的人?

尾仲——不是呢。我特别喜欢看过去的照片。曾经在每日新闻西井一夫先生所在的编辑部打过两个月工,那时做各种照片的翻印。照片是明治末到大正的照片,但自己冲洗了就好像变成了自己的照片。有时会在暗室里尝到久违了的感动,觉得蛮有意思的。那之后距离感就有了些变化。

富田——无论什么经验都不白费呢。

金村——有点像金八老师(笑)。我在《写真时代》看到森出先生的(照片),心想干这行要是能吃的上饭那真是太爽了。而且看到他脸孔后估计搞这个能受女孩子欢迎。

尾仲——我是从《远野物语》开始的。从那儿进入,就觉得能一直跟森山先生走下去。可能就是时机(timing)吧。

金村——进了摄影学校看到森山先生的街拍照时很吃惊。原来是这样的人啊。

尾仲——自己也很喜欢街拍,《hysteric daido》做出来后很嫉妬啊(笑)。

富田——实话说,有些稍微套一点那类风格,就称是森山先生的也没什么不可。

金村——我最初就被人说是模仿森山先生。

富田——容易被看作模仿的确实是森山先生和荒木先生呢。颗粒稍微大一点就。

金村——有时不太想被这样一概而论。

富田——我觉得模仿一次还是有必要的,无论什么事。

金村——但有些东西是做不到的。我过去有想拍铃木先生那样的但那是不可能的。不止,阿杰那样的,沃克·埃文斯那样的都不可能。完全不可能啊。不过知道了那些不可能挺好的。

尾仲——有个时候,就今后还要不要再搞了做过一次决断。自己明白自己没有中平先生森山先生他们那样的天才气质,就想试试看普通的家伙普通地搞到底能搞到什么程度。

金村——但能持续那么做下去就是天才啊(笑)。持续做是很厉害的事不是吗。

尾仲——那是不可救药的钝感或者说一根筋啊。

金村——天才不就是钝感的嘛(笑)。

富田——我觉得持续做很不容易的。但反过来说搞10年有时就成了习惯模式了。

金村——搞10年也没法成为习惯模式那本身也是种天才吧。

富田——听起来不是什么开心事啊(笑)。

金村——哎呀——一点都不开心啊(笑)。

尾仲——不过如何把那些置换成乐趣也是个课题呢。暗室什么的除了累还是累,又无聊。但也有种以做这些事的自己为乐的自虐式的东西呢(笑)。

金村——漸漸就開始聽“洛基主題曲(ロッキーのテーマ)”了。军歌什么的(笑)。

尾仲——做不自由的事自有其趣味嘛。

金村——我进暗室时就从这儿到这儿(指着50cm宽的凳子)的距离啊(笑)。在这里面一直走。受不了啊。就算别人说你是活跃于全世界的,“啊——,原来是这样啊——”(笑)。基本没什么好事。

富田——哎!?

金村——好事一件也没有!

富田——有种会以极其消极(negative)的结论收尾的予感……。

尾仲——哎呀,摄影本来就是消极的啊。

富田——就没有向前看、乐观一些的人吗?

尾仲——实际呢,从今往后呢,做负片印照片的老年晚景,对这若有人觉得乐观那真是没法相信啊。

金村——尾仲先生加入photographers’ gallery是因为?

尾仲——嗯,你看我也没在学校教课,完全没有跟人说话的机会啊(笑)。

金村——跟楢桥小姐说就行了嘛(笑)。

尾仲——她也不爱说话。

金村——也没什么不好嘛,就算不说话。

尾仲——哎呀,不好。会傻掉(笑)。

金村——跟年轻人说话,有意思吗?

尾仲——能稍微卖卖老(笑)。一直是一个人拍一个人进暗室。感觉就像是在狭窄的地方不停地说着同样的话。在这里还能跟年轻人说上话。

金村——我啊,对年轻人完全没兴趣。年轻人,多恶心啊。还得一次一次的骂他们(笑)。

尾仲——那么说还有更讨厌的人啊。可以说是讨厌的一整代人吧。与pg成员的年龄差距还好。

金村——但基本上只有摄影的世界啊,蛊惑年轻人的。不是说尾仲先生在蛊惑年轻人。而是说整个媒体系统(media system)。 摄影大致上是在年轻人中比较受欢迎不是吗。真是不明白。

尾仲——但那是近10年的事啊。那之前编辑对于年轻人的引入说得很严厉呢。

金村——可现在反而主动寻求年轻人了。

尾仲——很厉害啊,那个产业链(cycle)。咔咔给各种赏。

金村——感觉特别无意义(nonsense)和恶心。

尾仲——新东西最初一定是被拒絶的。不被拒絶的新东西大体没什么戏。他们找的是可以立刻成为商品的新东西,所以真正有意思的东西出不来。问人家“怎么样?”,人家答“不错呢”,那种东西不会有什么大意思,肯定。无论哪一方都想要新东西,作的一方也是觉得必须作出新东西而去弄摄影的所以搞出来的东西都不过尔尔。

富田——确实有这情况。老实说我觉得真正赚到的不是完全新的东西,而是那些领先了半歩左右的,能赚到或者说转为利润。

尾仲——但没人晓得那条领先了半歩的路能走多远啊。新东西,是最快变旧的。

富田——不过想成为作家的人确实在增多呢。

金村——因为轻松啊(笑)。我那时想做摄影家就是因为大家都是高中毕业。

尾仲——我那时也是这么想的(笑)。

金村——那会儿大家都还是高中毕业。谁都不会说英语。最近我去上班,净是些讲习会(workshop)了。明天也得去。要看学生的照片哦。看无聊的东西是我的工作(笑)。

【2002 年11月23日 于photographers’ gallery】

.

.

.

译 / 蔡骁