大竹昭子 「关于中平卓马的摄影 (其2)」(2011)

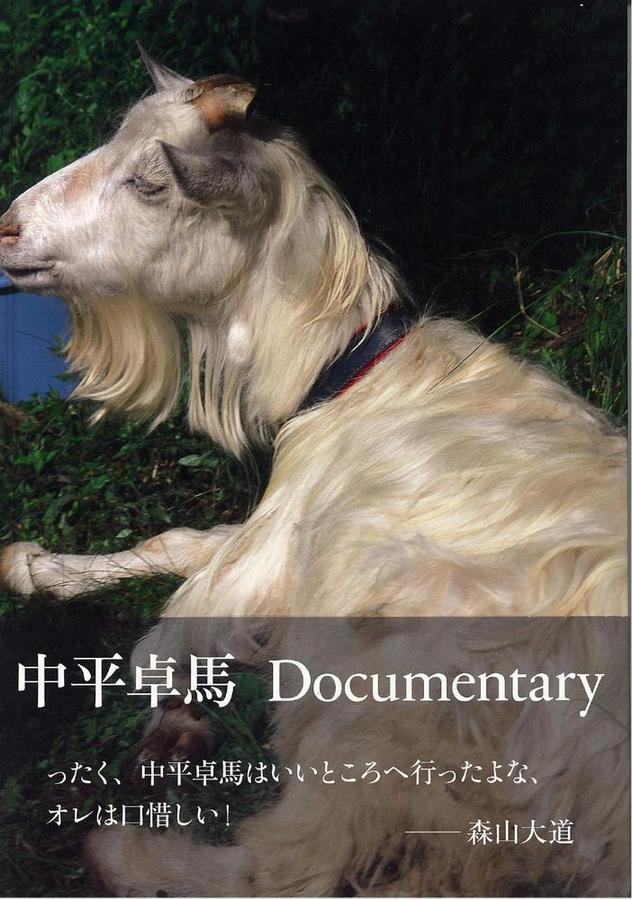

『Documentary』中平卓馬(AkikoNagasawaPublishing)

打算写「关于中平卓馬的摄影(其2)」已很久,结果一直拖。「其1」写于3月下旬。直到最近,某处一位初见的朋友问我「其2」什么时候出,问的我措手不及。

4月,疲于报纸的新连载,「书评空间每月2篇」的目标逐渐崩溃。连载除文字外还要拍照片,一直是火烧屁股的状态。加上截稿的单行本发表,这两个月忙杀我也。

单行本告一段落,连载也有了眉目后,我急匆匆赶去大阪,在大阪Six看了正在进行的中平卓馬「キリカエ(切换)」展。这次展可说是『Documentary』的进行时,以该摄影集所收照片及同时期其他照片为中心,据说会把开展后中平在大阪拍的东西不断加进去,一直成长到停展的5月29日。

会场里还播放着摄影家金村修氏把中平在大阪拍照时的状况拍下来的纪录片。漫步5个小时,拍大概10张cut。所行距离,和所拍cut之少,与从前比并无特别之处;而在展出照片中也分辨不出哪些拍于大阪,这再次让我感到,无论在横滨还是大阪,摄影态度无一丝变化的才是中平卓馬。

也许可以说,『Documentary』是一本试验着观者的摄影集。不常看照片的人,大体会感到困惑。但即使不常看的,也一定依感受力不同而多少被吸引。而自以为懂一点摄影的,则肯定会反叫吧,什么玩意儿这是。

确实,这是些意义不明的照片。首页,铺着银鼠瓦的破风房顶。旁张,烧的正旺的竹幹。次页是趴着的鸭子,其对页则是观赏植物的叶子的特写。照片与照片之间没有联系,给人支离破碎之感。其中有些东西反复被拍,有些东西似乎又从未拍过,让人心纠。而且无论翻多少遍都没有答案。

有人会不爽地合上书页也不奇怪;但同时也一定有人能感到一种迄今为止其他摄影集中从未感觉到过的蠢动,被深深捲进去。这些人,并非看到了被摄体的意义,而是在无意识中察知,以此种方式进行的拍摄一定嵌入了作者的某种意味。张嘴的企鹅,盖着大衣睡在路边的男人,立在居酒屋门前的狸的置物,社寺石碑的文字,芍药的大轮花,岩石上击碎的浪花,藁葺房顶的表面,等等,这些作为物件原本司空见惯的东西,以一种似生来初见的新鲜感逼至眼前。被摄体的选择莫名其妙,更使其成像如直球一般飞来。

「其1」讲到1970年代中平决意拍摄废除了心境的以物观物的「植物图鉴式的照片」,途中病倒,丧失记忆,在身体恢复阶段重拾摄影,离「植物图鉴」时远时近,黑白彩色循环往复,路途彷徨。

我们想象,他的拍摄样式落定在现在的竖构图&彩色,会不会是90年代以后的事。固定用100毫米镜头也开始于这一时期。比起当初他现在的照片远为更强有力,更充满确信。以前他拍照给人犹豫畏缩的感觉,现在也没有了。他从不面对被摄体多张连拍,也不会变着角度拍来拍去。他总是像发射大炮那样,“咚”!一击决胜。这气势也直溢于照片之上,我们观者看着看着自己的能量也得到充电。

以物为物捕取其原本面貌,乃是摄影的力量之所在,这道理只要是对摄影稍有思考的人都会明白。然而实践与长久坚持却很难。即便短期可能做到,要坚持30年却不是件简单的事。

为什么这么说,因为所谓“以物的原本面貌将其捕捉”意味着「我」与相机的一体化,意味着捨象掉「我」之残余。如果长时间持续这种状态,我想几乎所有摄影家都会感到不安。或许有钱作为报酬的商业摄影不太一样;但像他这样,本来没人求你,却要永久不停地拍这种谁都拍得了的照片,不陷入虚无反而是不可思议的。

每当中平谈起自己的过去,比如他总会说「说是我过去做编辑的」,一定会在前面加上「说是……」。谈自己的过去就像谈一件传闻,我实在无法想象人处在这样一种状态时感受到的是一种怎样的不安。

中平卓馬30年间为追求植物图鉴式的摄影一直持续拍照而没感到不安,恐怕是因为其上还有种更大的生之不安。与之相比以同样的拍法持续不停拍照,则肯定一点都不可怕。甚至可能有记忆被强化了的踏实感。考虑到图像与记忆的关系,我们可以想象他那种反复拍同一东西、一点点掺进新东西的拍摄方式或许也有他自己的理由。

中平的父亲很长寿,大概活到超过90岁高龄。我想起有一次,中平意气风发,说要活的比父亲更长久。那么到了那时,会是什么样的植物图鉴呢。每次想象,我都为他这个赌上了一生的project(项目)的去向感到兴奋不已。能够生在有如此奇妙的摄影家活动着的同时代,真是何等的幸运!

2011年05月18日

.

.

.

译 / 蔡骁